幕末ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

記事の動画版があります!

色彩感覚ずば抜けてる

八方睨み鳳凰図 下絵(1848年) 葛飾北斎 87歳ごろ

八方睨み鳳凰図 下絵(1848年) 葛飾北斎 87歳ごろ長野県にある岩松院の天井に描かれた天井画。そのサイズはなんと畳21枚分! この大作を86歳から87歳までの1年かけて仕上げたというからすごい。とにかく迫力が半端ない!ビビッドな色味、鳳凰の目力も尋常じゃない。まさに魂が込められているような力強さがびしびしと伝わってくる。ちなみに天井画は今も当時の色彩と光沢を保っているという。

海外が驚愕した“北斎ブルー”

甲州石班沢(1831〜35年/『冨嶽三十六景』より) 葛飾北斎 70歳〜74歳ごろ

甲州石班沢(1831〜35年/『冨嶽三十六景』より) 葛飾北斎 70歳〜74歳ごろ藍摺絵(藍色の濃淡のみで仕上げた画)の傑作。「いろんな表情の富士山を描くよ!」というコンセプトシリーズ『冨嶽三十六景』のひとつ。ベロ藍(プルシャンブルー)とよばれる色がなんとも美しい。当時、海外の芸術家たちを驚愕させたこの色使いは、“Hokusai and Blue Revolution(青の革命)”とも呼ばれているそうで。

ちなみにこれ構図も面白くて、岩と猟師の持っている網で富士山と同じ三角形を描いています。

青一色だけども

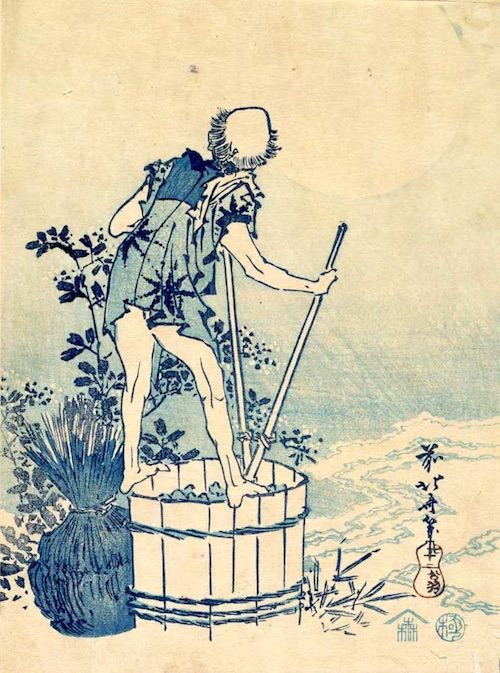

1831年 葛飾北斎 70歳ごろ

1831年 葛飾北斎 70歳ごろこちらも「北斎ブルー」が美しい一枚。ハゲ頭の男性が芋をあらっているだけなのにめちゃくちゃ風情があります。よく見ると薄っすらと大きな満月が描かれており、ふと手を止めて月を眺める男性に思わず「きれいですなぁ」と声をかけたくなります。

星の下で舞う鬼

文昌星図(1843年) 葛飾北斎 82歳ごろ

文昌星図(1843年) 葛飾北斎 82歳ごろ筆を持った鬼は、もしかして北斎自身だったのかもしれません。

田植えが幻想的にみえる不思議

田植図(1843年) 葛飾北斎 82歳ごろ

田植図(1843年) 葛飾北斎 82歳ごろ北斎晩年の作品。田植えをする人々のかぶる笠の白い丸が印象的。西洋画的な雰囲気も感じられます。

晩年に描いた虎

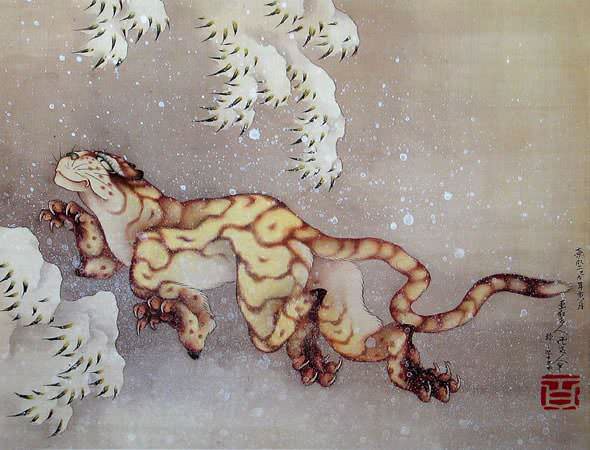

雪中虎図(1849年) 葛飾北斎 88歳ごろ

雪中虎図(1849年) 葛飾北斎 88歳ごろ満88歳で没した北斎が死の数ヶ月前に描いたという作品。虎の質感や肢体が独特の雰囲気で見る者をひきつけます。なんか普通じゃない感じを受けますね。

北斎のひまわり

向日葵図(1847年) 葛飾北斎 86歳ごろ

向日葵図(1847年) 葛飾北斎 86歳ごろどことなく洋画のような雰囲気もただようこちらは正真正銘、北斎の肉筆画。江戸時代にひまわりの絵ってなんとなく珍しいですし、それを最晩年の北斎が描いているというのがまたグッときます。老いてなお上を目指す北斎の心のようです。

斬新すぎる滝の描き方

木曽路ノ奥阿弥陀ケ滝(1833年/諸国滝廻り』より) 葛飾北斎 72歳ごろ

木曽路ノ奥阿弥陀ケ滝(1833年/諸国滝廻り』より) 葛飾北斎 72歳ごろこちらは全国で有名な滝を描いたシリーズの1枚。流れ落ちる水の表情をどう描くかに主眼が置かれているそう。その企み通りすごい描き方です。流れ落ちる直前の水と落ちていく水がまったく別物のよう。こんな発想、どこからくるんでしょうか。

満天の星空

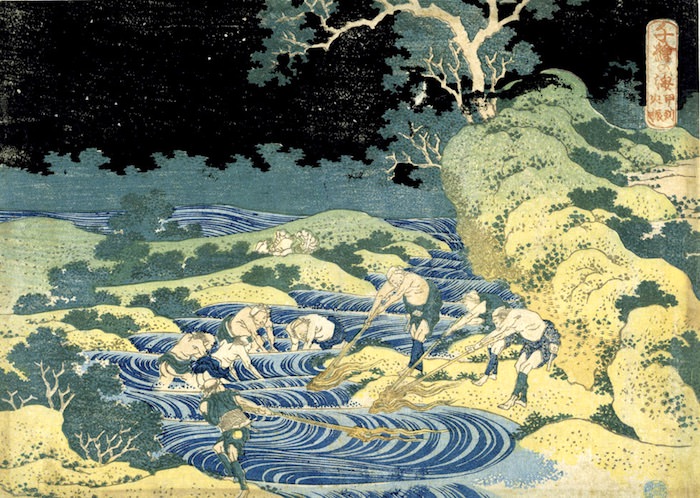

千絵の海 甲州火振(1833年頃) 葛飾北斎 72歳ごろ

千絵の海 甲州火振(1833年頃) 葛飾北斎 72歳ごろ月のない夜に松明の灯りで魚をおびきよせ漁をする人々。もこもことした岩と不思議な流紋を描く川、満天の星が輝く夜空。すべてがあわさり幻想的な風景です。

妙に格好いい「端午の節句の縁起もの」

鍾馗騎獅図(1844年) 葛飾北斎 83歳ごろ

鍾馗騎獅図(1844年) 葛飾北斎 83歳ごろ魔を追い払う神「鍾馗(しょうき)」が、魔除けの動物獅子に乗ってるんだから、その効果は半端ないです。北斎自らの長命・厄払いの願いを込めたなんて話も。しかし、魔除けというよりも、積極的に打ち払いにいかんとするこの迫力。80歳を超えて、なおこの画が描けるのが凄い。

動きのある美人画

手踊図(1818~29年) 葛飾北斎 57〜68歳ごろ

手踊図(1818~29年) 葛飾北斎 57〜68歳ごろ一瞬を切り取る名人・北斎の真骨頂。美人画も普通じゃありません。

神秘的な美女

迦陵頻伽(読み:かりょうびんが)(1820〜33年) 葛飾北斎 59〜72歳ごろ

迦陵頻伽(読み:かりょうびんが)(1820〜33年) 葛飾北斎 59〜72歳ごろまるで天女のような美しさですが、こちらは「迦陵頻伽」という極楽浄土に住む鳥。上半身は人で下半身は鳥、美声をもって仏法を説くのだそう。キャラが濃い。

こちらは北斎が新年のあいさつ用に描いたものらしいのですが、なんとも贅沢な年賀状です。