幕末ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

いまにも動き出しそう

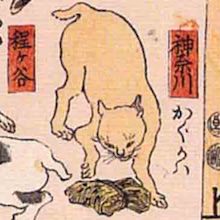

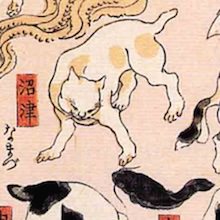

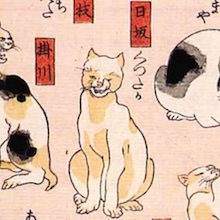

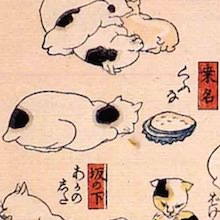

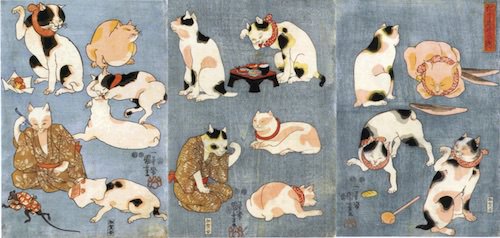

鼠よけの猫(1841年)

鼠よけの猫(1841年)まずはストレートに猫だけの作品。これは、米などを食べてしまうネズミを家から追い出すお守り絵。いまにも動き出しそうなリアルな猫はさすが国芳。

むかしも変わらない猫と飼い主

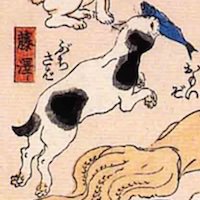

「山海愛度図会」(さんかいめでたいずえ)ヲゝいたい(1841年)

「山海愛度図会」(さんかいめでたいずえ)ヲゝいたい(1841年)『山海愛度図会』は、全国の名産品を浮世絵で紹介する全62枚のシリーズもの。タイトルはすべて「~たい」で統一されています。この絵は、猫に飛びつかれた女性が「おお痛い!」と叫んでいるところ。猫の爪がちゃんと飛び出しているところが芸が細かい!国芳はこうした美人画にもちゃっかり猫を登場されることがよくありました。

まさかのニャロメ!?

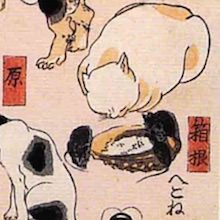

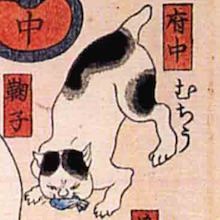

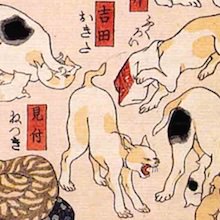

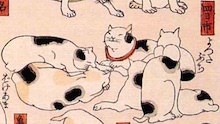

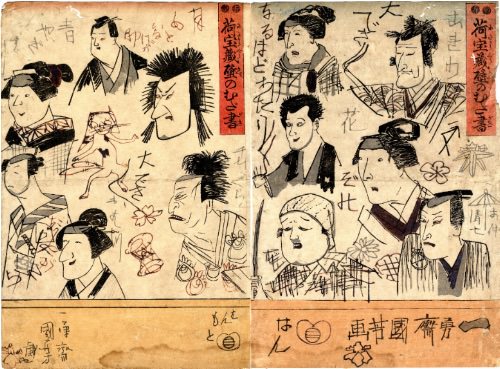

「荷宝蔵壁のむだ書」(にたからぐら かべのむだがき)(1847年)

「荷宝蔵壁のむだ書」(にたからぐら かべのむだがき)(1847年)なんだかずいぶんタッチが違いますねぇ。ヘタウマというか……まさに絵のタイトル通り「むだ書き」。よく見ると中央に赤塚不二夫のニャロメにそっくりなのも! じつはこの浮世絵、当時の人気役者の似顔絵になっているのです。なぜわざわざ落書き風? と思いますよね。その理由は、風紀粛清のため役者絵や美人画を禁じた「天保の改革」に反発して落書き風に描いた、とも。ただし、この浮世絵が出た時はすでに改革も終焉し、役者絵も解禁されていたようなので、禁令を逃れる方便として落書き風にした、というより国芳のユーモアから生まれた異色作とも考えられています。どちらにせよ、国芳のセンスは現代のアーティストも真っ青なものがありますね。

さて、ここからは猫を擬人化させた作品をいくつか。

猫も浮かれて踊り出す

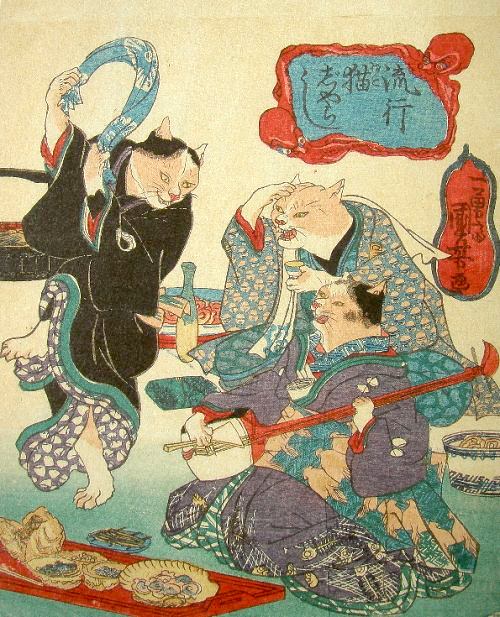

「流行 猫じゃらし」(はやりねこじゃらし)(1841年)

「流行 猫じゃらし」(はやりねこじゃらし)(1841年)これは、江戸時代にあったお菓子の袋に摺られた絵だそう。驚くことにこれには畳をかたどった台紙と、5枚の猫型がおまけとしてついていたらしい。おまけ付きお菓子は江戸時代にすでにあったんですね~。三味線を弾く芸者猫の着物の柄はよく見ると魚の骨にイカ、楽しげに踊る猫の着物の柄は鈴と猫の好物がいっぱい。

猫だってかぶいてる

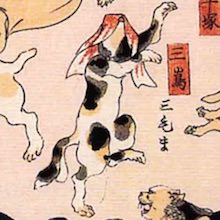

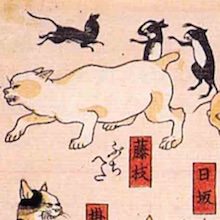

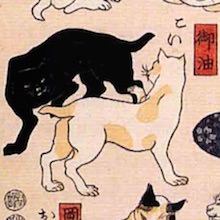

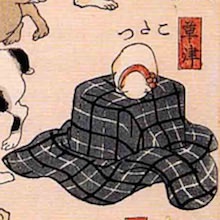

「流行 猫の狂言づくし」(はやりねこのきょうげんづくし)(1839年)

「流行 猫の狂言づくし」(はやりねこのきょうげんづくし)(1839年)当時流行していた歌舞伎狂言の演目を、猫を登場人物に見立てて描いたもの。右下には口上をのべる猫もいます。「にゃごにゃご」言っています。

猫っぽい仕草が秀逸

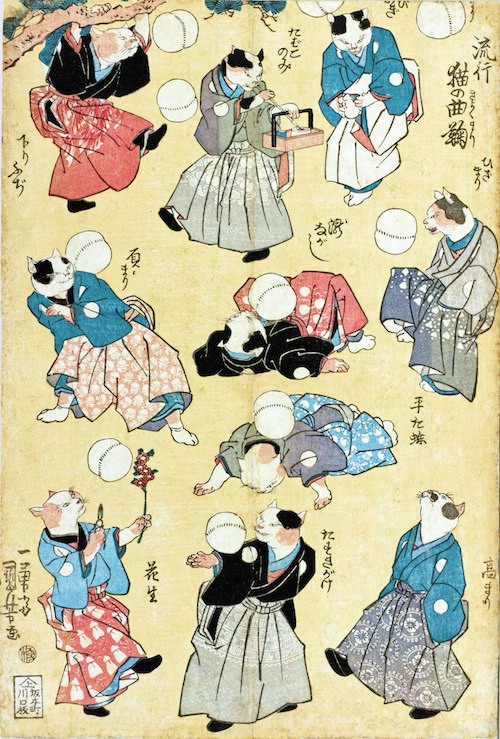

流行 猫の曲鞠(1841年)

流行 猫の曲鞠(1841年) 鞠を使った曲芸で人気を集めた菊川国丸の芸を猫に置きかえて描いたもの。芸達者な猫たちがかわいいなぁ。

ボス猫の貫禄

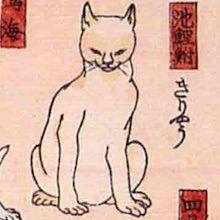

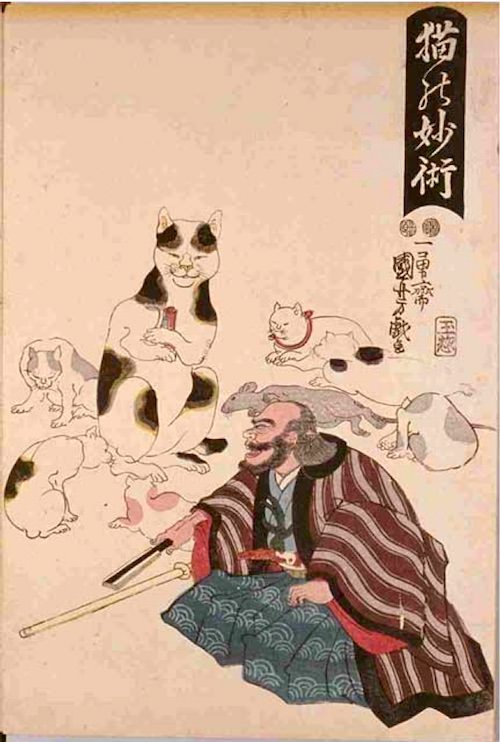

猫の妙術(1853年)

猫の妙術(1853年) 擬人化ではないですが妙に人間ぽい猫。見事に大ネズミをしとめた猫先生、武芸者に武の極意を説いています。猫先生、貫禄のほほえみです。

つづいては、猫を使った遊び絵をご紹介。ニヤニヤ必至。

幻の猫浮世絵

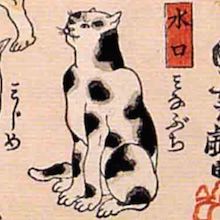

たとゑ尽の内(読み:たとえづくしのうち)(1852年)

たとゑ尽の内(読み:たとえづくしのうち)(1852年)これは、猫に関係する慣用句を絵にした3枚続きもの。実は一部が海外に流出していたため長らく3枚そろうことがなかった作品です。それが、2011年12月17日(土)~2012年2月12日(日)に「森アーツセンターギャラリー」で開催された「没後150年 歌川国芳展」で初めて3枚そろった状態で公開されました!さてさてどんな慣用句が描かれているかというと、たとえば右上は「猫にかつおぶし」「猫をかぶる」「猫に小判」「猫の尻へ才槌(寸法が合わず不釣合いなこと)」など。猫をかぶっている猫ちゃんのすました後姿がたまりません。

炸裂する国芳の猫愛とユーモア

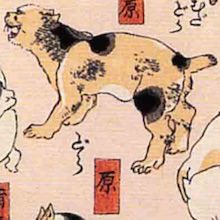

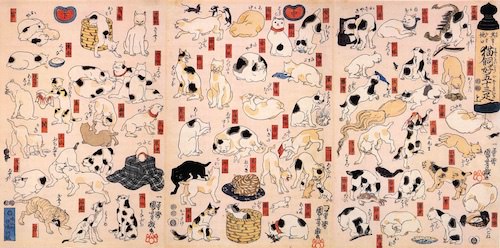

『其のまま地口 猫飼好五十三疋』(そのまま-ぢぐち・みやうかいこう-ごじうさんひき)(1848年)

『其のまま地口 猫飼好五十三疋』(そのまま-ぢぐち・みやうかいこう-ごじうさんひき)(1848年)日本橋から京までの東海道五十三次を猫だじゃれでやってみた、という脱力企画。まぁよく考えたものだと感心してしまいます。ピンクを背景にした53パターンの猫たちはどれもこれも本当にかわいい! 国芳のユーモアが炸裂してます。

では、最後に全53匹を猫ギャグ解説とともにお楽しみください。

いかがでしたでしょうか?どれも、ユーモアと猫愛に溢れていて、見ていてほっこりさせられます。

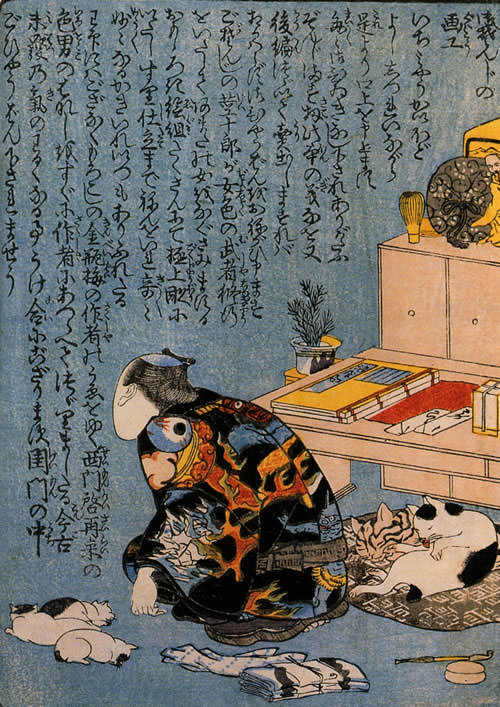

最後に、歌川国芳の自画像を紹介します。

妖怪画を好んで描いた国芳らしく、お気に入りのどてらは地獄絵。そんなまがまがしいものを着ながら、工房で何匹ものかわいい猫に囲まれていました。懐に猫を入れながら絵を描いていた、とも伝えられています。地獄と猫を同居させるダイナミックさが、唯一無二の作風を生み出すもとになったのかもしれません。