幕末ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

あまりに儚げすぎるタッチ

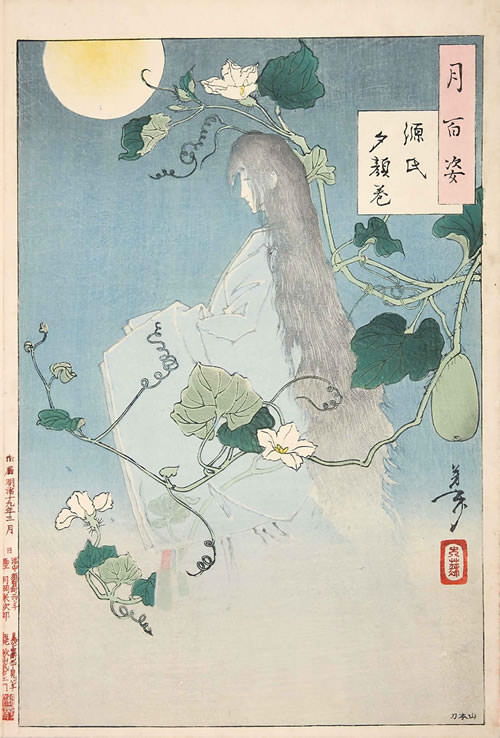

『源氏夕顔巻』(1886年) 月岡芳年

『源氏夕顔巻』(1886年) 月岡芳年『源氏物語』で、主人公・光源氏の愛人であった夕顔。逢い引きをしていたら、恨み言をぶつけてくる女性の霊に出くわして、ほどなくして夕顔は息を引き取ってしまいます。この絵は、霊となってしまった夕顔が、花の夕顔と重なるように、月夜に現れています。月岡芳年はさまざまなタッチを自在に使い分けます。

物の怪VS勇女

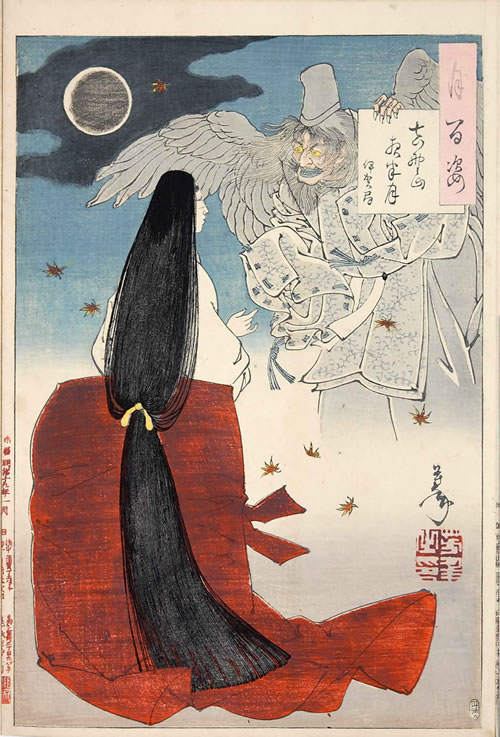

『吉野山夜半月 伊賀局』(1886年) 月岡芳年

後醍醐天皇の寵妃を守るために命を落とした藤原基任という者が、「いまだにちゃんと弔ってもらえてないんだけど、どういうこと?」と抗議に現れます。伊賀局はなんの関係もないのですが、「ふんふん」と話を聞いてやり供養を約束することで、物の怪を安心させたという話です。

波間に光る月が印象的

『はかなしや波の下にも入ぬへし つきの都の人や見るとて 有子』(1886年) 月岡芳年

『はかなしや波の下にも入ぬへし つきの都の人や見るとて 有子』(1886年) 月岡芳年描かれている有子さんは、琵琶が得意な厳島の巫女なのですが、都から参詣に来た偉い人に恋をしてしまいます。しかし所詮は報われぬ恋。悲しみに暮れた有子さんは、琵琶を携えながら入水自殺してしまいます。画題「はかなしや〜」は有子さんが詠んだ辞世の句です。

こんな絵も描ける最後の浮世絵師

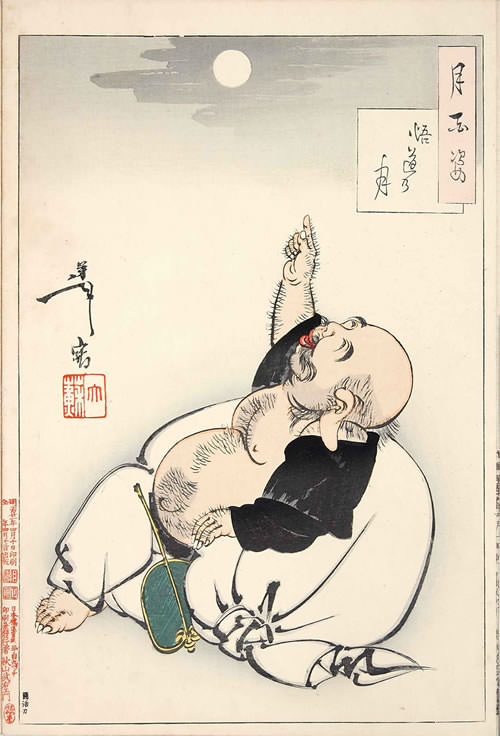

『悟道の月』(1888年) 月岡芳年

『悟道の月』(1888年) 月岡芳年大きな袋とでっぷりした体躯でおなじみ、七福神のひとり・布袋です。葛飾北斎や歌川国芳も描いた伝説の仏僧。儚げな女性を描いたタッチとの振り幅が凄いです。

楽しげな市井の人々

『盆の月』(1887年) 月岡芳年

『盆の月』(1887年) 月岡芳年満月のもと、盆踊りに興じる市井の人びとです。最後の浮世絵師は、庶民の生活も切り取って絵にしました。

偶然の産物

『都幾乃発明 宝蔵院』(1891年) 月岡芳年

『都幾乃発明 宝蔵院』(1891年) 月岡芳年伝説的槍の名手である宝蔵院胤栄(読み:ほうぞういんいんえい)。猿沢池に映る月影を相手に修行に励んでいましたが、ふと水面を見ると、三日月と槍がクロスしています。偶然の産物にインスピレーションを受けた胤榮は、宝蔵院流槍術の代名詞である十文字槍を思いついたとか。ちなみに弟子の胤舜は、宮本武蔵のライバルとしてよく物語で描かれますね。

ひたすら座禅を組む達磨大師

『破窓月』(1886年) 月岡芳年

『破窓月』(1886年) 月岡芳年禅宗の開祖。何年も座禅を組みつづけ、しまいには周りの壁がボロボロになってるのですが、まったくおかまいなし。何かの創始者になるというのは、これほどの執念がいるということでしょうか。

仇討ちへ、静かに覚悟を固める

『雨後の山月 時致』(1885年) 月岡芳年

『雨後の山月 時致』(1885年) 月岡芳年日本の三代仇討ちのひとつ『曾我兄弟の仇討ち』がテーマになっています。これは弟の曾我時致。父の仇をまさに討ちに行く直前、ふと月を見上げ静かに覚悟を決めているようです。