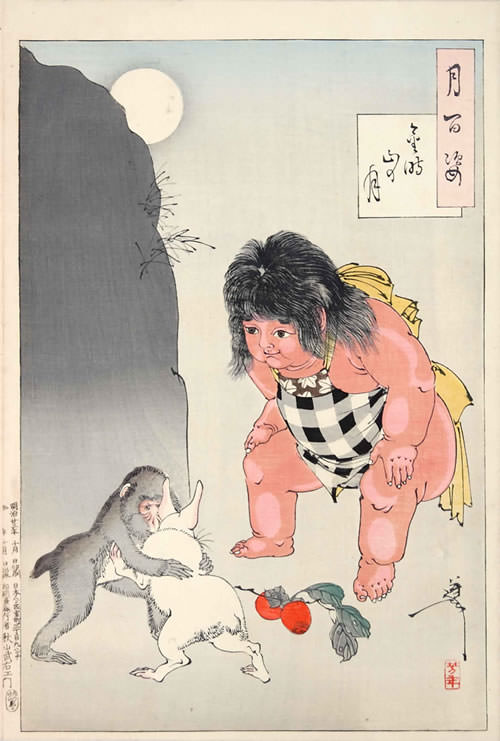

行司が金太郎

『金時山の月』(1890年) 月岡芳年

『金時山の月』(1890年) 月岡芳年足柄山で猿と兔の相撲をみているのは、いわゆる金太郎。のちの坂田金時。チェックの腹掛けがオシャレです。

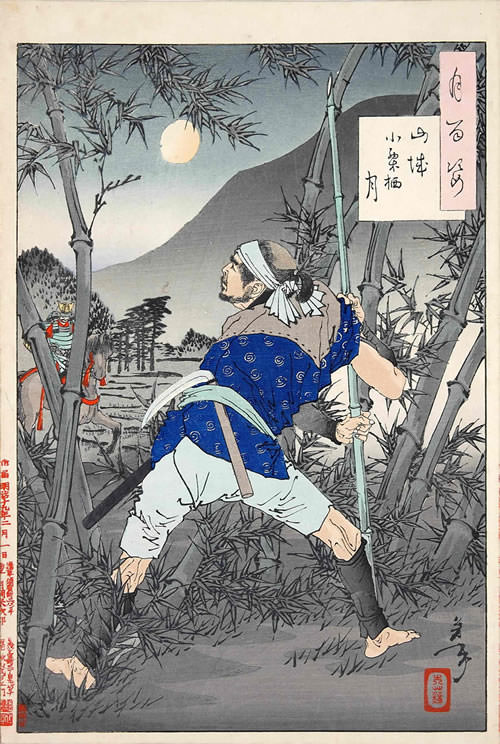

ポージングが凄まじく格好いい

『雪後の暁月 小林平八郎』(1889年) 月岡芳年

『雪後の暁月 小林平八郎』(1889年) 月岡芳年小林平八郎は『忠臣蔵』で討ち取られた吉良上野介の家臣。名を馳せた剣技を奮い、四十七士を苦しめます。ポーズが最高に決まってます。

コーナーに潜む鬼婆が怖い

『孤家月』(1890年) 月岡芳年

『孤家月』(1890年) 月岡芳年日本に古くから伝わる、恐ろしすぎる鬼婆伝説。『一つ家の鬼婆(浅茅ヶ原の鬼婆)』の1シーン。うっかり泊まってしまった旅人の寝込みを襲おうとする、まさにその時です。目が怖いよ。

色鮮やかに甦る、伝説の大盗賊

『朧夜月 熊坂』(1887年) 月岡芳年

『朧夜月 熊坂』(1887年) 月岡芳年奥州に下る源義経一行を襲ったといわれる伝説の大盗賊・熊坂長範。その大胆な行動は、現在でも歌舞伎の演目となり人気があります。迫力のある絵がなんとも格好いい。

明智光秀、襲われる5秒前

『山城小栗棲月』(1886年) 月岡芳年

『山城小栗棲月』(1886年) 月岡芳年本能寺の変後、敗走する明智光秀は最後百姓に討たれ、天下を掴み損ねます。これはそれを農民の側から描いたもの。まさに光秀を討つ直前、百姓が月を見上げ決意を固めます。

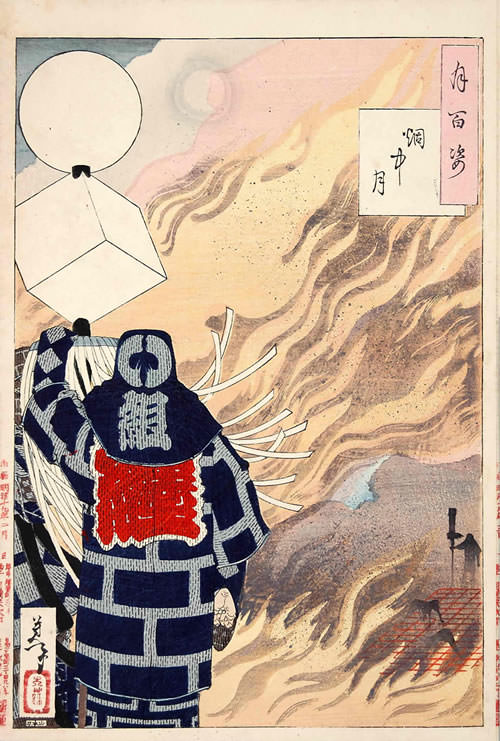

火消しの迫力と幻想的な月

『煙中月』(1886年) 月岡芳年

『煙中月』(1886年) 月岡芳年大火事で辺り一面が煙るなか、火消し2人が必死の作業にあたります。その煙の向こうには満月がうっすらと見える、というダイナミックな対比。よくまあこんな発想、構図が出てくるものです。

なんともいえない表情の意味は…

『舵楼の月 平清経』(1847年ごろ) 月岡芳年

笛の名手である平家・平清経。隆盛を誇ったのも今は昔。源氏にいよいよ追い詰められ、世を儚んだ清経は、月光る夜に船上で笛を吹いた後、入水自殺します。この絵は、まさに命を捨てる直前ということになります。ちなみに、このエピソードをもとに世阿弥が能『清経』を書き上げ、現在でも上演されています。

独特のポージングで、悲恋を哀しむ女性

『法輪寺乃月 横笛』(1890年) 月岡芳年

『法輪寺乃月 横笛』(1890年) 月岡芳年身分違いの恋が叶わず、涙にくれる女性。平家物語の有名なエピソード『横笛』の主人公です。お相手の斉藤時頼も横笛を好いていたのですが、時頼自身の身分の高さから成就は難しいと悟り、彼は未練を断切るために出家してしまいます(!)。月岡芳年の真骨頂である独特のポージングに目を奪われます。